5 Raspberry-Pi-Alternativen – Einplatinenrechner im Vergleich

Der Raspberry Pi ist fast zum Synonym für Einplatinenrechner geworden. Das aktuelle Modell Raspberry Pi 5 ist mit Features wie dem 2,4 GHz Quad Core und bis zu 8 GB RAM performanter denn je – was sich allerdings auch auf die Kosten niederschlägt. Welche kostengünstigen Alternativen zum Raspberry Pi gibt es?

Welche Raspberry-Pi-Alternativen gibt es?

Die Vielfalt an guten Raspberry-Pi-Alternativen ist groß. Die nachfolgenden Vertreter stellen also nur eine Auswahl dar. Als Ausgangspunkt für den Vergleich dient der aktuelle Raspberry Pi 5, an dessen Leistungsumfang auch die jeweiligen Modelle der Konkurrenz ausgewählt wurden.

Die Alternativen zum Raspberry Pi im direkten Vergleich

| Raspberry Pi 5 | Banana Pi M5 | Orange Pi CM 4 | Libre Alta AI | ODROID-M1S | Pine64 Quartz64 B | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Prozessor-Kerne | Quad Core | Quad Core | Quad Core | Quad Core + Dual Core | Quad Core | Quad Core |

| Max. Taktung | 2,4 GHz | 2,0 GHz | 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 1,8 GHz | 2,0 GHz |

| Arbeitsspeicher | 4 GB / 8 GB | 4 GB | 1 / 2 / 4 / 8 GB | 4 GB | 4 GB / 8 GB | 4 GB |

| Ethernet-Port | ||||||

| Speicherlösung | microSD | integr. Flashspeicher; microSD | integr. Flashspeicher | microSD | integr. Flashspeicher; microSD | microSD; eMMC-Slot |

| GPIO-Pins | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 40 |

| WiFi | Dual-band 802.11ac | 802.11ac | 802.11 B/G/N/AC | |||

| Maße | 85 x 56 mm | 85 x 56 mm | 55 x 40 mm | 85 x 56 mm | 90 x 65 mm | 133 x 80 mm |

| Preis | 4 GB: ab 70 € 8 GB: ab 90 € |

ab 70 € | 1 GB: ab 30 € 8 GB: ab 54 € |

ab 60 € | 4 GB: ab 48 € 8 GB: ab 58 € |

ab 56 € |

Stand: Februar 2024

Banana Pi M5

Der durchschlagende Erfolg und Einfluss des Vorbilds schlägt sich auch auf die Benennung dieser Raspberry-Pi-Alternative nieder. Der Banana Pi M5 ist aber mehr als nur eine bloße Kopie des namhaften Vorbilds: Mit dem starken Amlogic-S905X3-Prozessor inklusive vier ARM-Cortex-A55-Kernen und einer maximalen Taktung von 2,0 GHz wird für ordentlich Power gesorgt. Das Modell kommt außerdem mit 4 GB Arbeitsspeicher und integriertem eMMC-Flashspeicher in Höhe von 16 GB. Es steht auch ein microSD-Karten-Slot zur Verfügung.

Um den Banana Pi M5 mit Netzwerken zu verbinden, greifen Sie einfach auf den integrierten Ethernet-Port zurück. Falls Sie auch mit kabellosen Verbindungen arbeiten möchten, müssen Sie zusätzlich das Banana Pi WIFI&BT Expansion Board erwerben. Wie der Raspberry Pi setzt der Banana Pi auf eine 40-GPIO-Pin-Leiste. Laut Herstellerangaben können auf dem Banana Pi M5 viele der gängigen Betriebssysteme für Einplatinencomputer installiert werden – darunter verschiedene Linux-Derivate wie Ubuntu und Debian sowie Android und das Raspberry-Pi-System Raspbian.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Integrierter 16-GB-Flashspeicher | WiFi-Adapter nicht im Standardpaket enthalten |

| Unterstützt viele Betriebssysteme |

Orange Pi CM 4

Mit dem Orange Pi CM 4 –orangepi.org erhalten Sie eine kompakte (55 x 40 mm) und preisgünstige, aber trotzdem leistungsstarke Raspberry-Pi-Alternative. Herzstück ist ein Cortex-A55-Prozessor (Quad Core) mit bis zu 1,8 GHz Rechenpower, während Sie beim Arbeitsspeicher zwischen 1, 2, 4 und 8 GB wählen können. Für die Datenspeicherung steht ein integrierter 8 bis 128 GB großer eMMC-Flashspeicher zur Verfügung.

Wie der Raspberry Pi 5 verfügt der Orange Pi CM 4 über ein 40 Pin GPIO Interface und bietet somit eine gute Grundlage für die Kommunikation mit externen Geräten und die Realisierung von Schaltungen. Ein Ethernet-Chip ist ebenso verbaut wie ein WiFi-Adapter. Zu den unterstützten Betriebssystemen zählen u. a. Android 11, Ubuntu 22.04 und 20.04 sowie Debian 12. Wenn Sie auf der Suche nach einem noch stärkeren Leistungspaket sind, haben die Hersteller mit dem Orange Pi 5 eine weitere, allerdings auch deutlich teurere Alternative zum Raspberry Pi 5 mit 8-Core-Prozessor (2,4 GHz) und bis zu 16 GB RAM parat.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Kostengünstig | Funktioniert nur in Kombination mit Basis-Board |

| Integrierter Speicher | Max. 1,8 GHz |

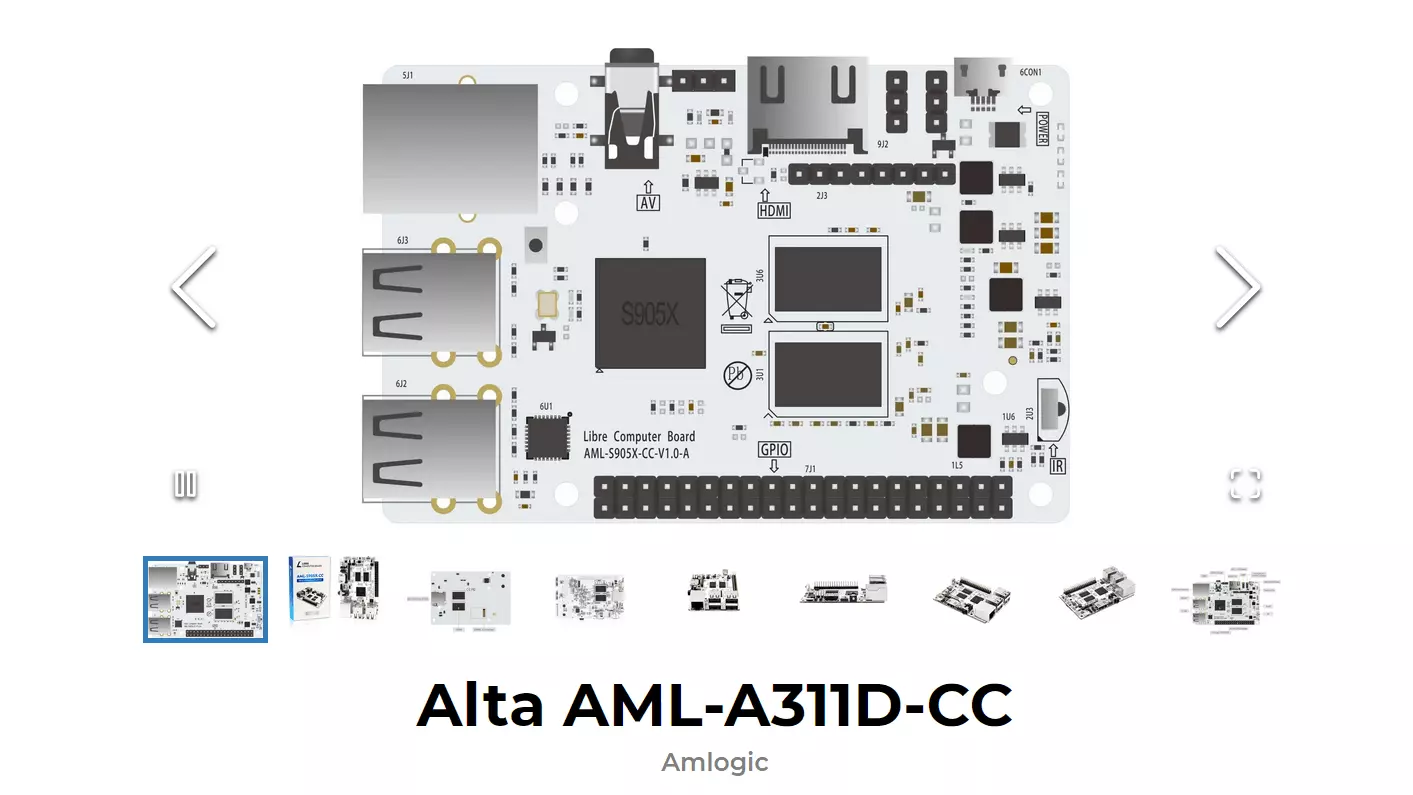

Libre Computer Alta AI

Der Hersteller Libre Computer hat mit dem Alta AML-A311D-CC, auch Alta AI, eine Raspberry-Pi-Alternative im Portfolio, die einen besondere Weg geht: Der verbaute Amlogic-A311D-Prozessor kombiniert vier 2,2 GHz schnelle Cortex-A73- mit zwei Cortex-A53-Kernen (bis zu 1,8 GHz). Zudem setzt der Alta auf eine NPU (Neural Processing Unit) mit 5 TOPS (Tera Operations per Second) für die Beschleunigung von KI-Anwendungen, weshalb sich der Einplatinencomputer besonders gut für diese Art von Software eignet. Hinzu kommen 4 GB Arbeitsspeicher.

Sie arbeiten an einer eigenen Website bzw. einer Webanwendung, die stark vom Thema künstliche Intelligenz geprägt ist? Registrieren Sie noch heute bei IONOS die passende Webadresse mit .ai-Domain!

Auch der Alta AI wird mit einem 40 Pin GPIO Interface ausgeliefert, um genügend Spielraum für Schaltungen und externe Anschlüsse zu bieten. Zudem bietet die Leiste eine hohe Kompatibilität zum Raspberry-Pi-Interface. Für Netzwerkanbindungen ist lediglich ein Ethernet-Port integriert, während auf einen WiFi-Adapter verzichtet wurde. Laut Libre Computer können Sie den Alta AML-A311D-CC mit allen gängigen Linux-Distributionen betreiben.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Recheneinheit mit 5 TOPS | Kein WiFi-Adapter |

| Hohe Kompatibilität zum Raspberry-PI-Interface | Geringe Verfügbarkeit |

ODROID-M1S

Beim ODROID-M1S“) handelt es sich um eine gute Raspberry-Pi-Alternative des südkoreanischen Herstellers HARDKERNEL. Als Prozessor kommt ein Rockchip RK3566 Quad Core mit bis zu 1,8 GHz zum Einsatz. Wie beim Alta AI ist zusätzlich eine NPU (0,8 TOPS) für KI-Software integriert. In puncto RAM haben Sie die Wahl zwischen einer Variante mit 4 und einer Variante mit 8 GB. Dateien können Sie wahlweise auf dem internen eMMC-Speichermodul mit 64 GB Kapazität oder – dank microSD-Slot – auf einer externen SD-Karte speichern.

Netzwerkverbindungen sind per Standard ausschließlich via Kabel möglich, da der ODROID-M1S zwar einen Ethernet-Port aber keinen WiFi-Adapter besitzt. Im Gegensatz zu den anderen Alternativen und zum Raspberry Pi selbst bietet der südkoreanische Einplatinencomputer insgesamt 56 Schnittstellen, da zusätzlich zu einem 40-Pin-GPIO-Interface eine weitere Leiste mit 16 Pins verbaut wurde. Die unterstützten Betriebssysteme sind Android 11, Ubuntu 22.04 und Ubuntu 20.04.

Den ODROID-M1S gibt es auch als rund 3 Euro günstigere Edition ohne die beiden Leisten mit GPIO-Pins. Achten Sie also genau darauf, welche Variante Sie im Falle eines Kaufes bestellen.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| 56 GPIO-Pins | Kein WiFi-Adapter |

| Integrierter eMMC-Speicher und microSD-Slot | Max. 1,8 GHz |

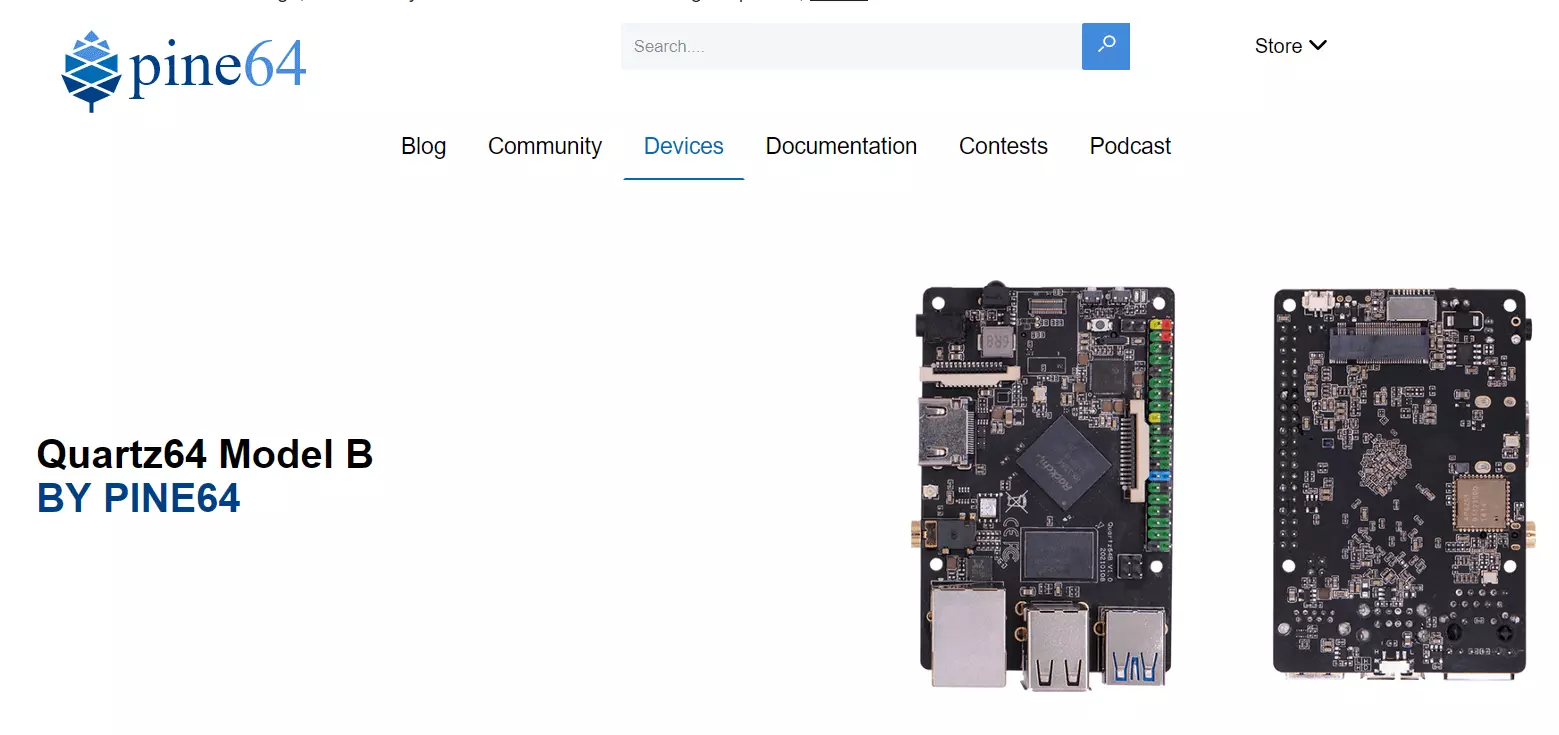

Pine64 Quartz64 Model B

PINE64 ist eine Community, die gemeinsam an ARM- and RISC-V-Geräten wie der Raspberry-Pi-Alternative Quartz64 Model B arbeitet. Der Einplatinenrechner greift auf einen Rockchip RK3566 Quad Core ARM Cortex A55 (64-Bit) zurück, den Sie auf bis zu 2 GHz takten können (integrierte NPU mit 0,8 TOPS). Aktuell ist der Platinenrechner im offiziellen PINE64-Shop ausschließlich mit 4 GB Arbeitsspeicher zu erhalten – weitere Editionen sind laut den Herstellern allerdings geplant. Auf eine integrierte Speicherlösung wurde verzichtet, es gibt aber sowohl einen Slot für microSD als auch für eMMC-Speichermodule.

Für die Verbindung mit externen Geräten stehen 40 GPIO-Pins zur Verfügung, für Netzwerkverbindungen WiFi- und Ethernet-Adapter. Sie können den Quartz64 also sowohl per Kabel als auch kabellos an das Internet oder Ihr privates Netzwerk anschließen. In Sachen Betriebssystem haben Sie nahezu freie Wahl: Linux-Distributionen wie Ubuntu, Debian und Arch werden ebenso unterstützt wie BSD (Berkeley Software Distribution) und Android.

| Vorteile | Nachteile |

|---|---|

| Unterstützt diverse Betriebssysteme | Relativ groß |

| Slots für microSD und eMMC-Speicher |

Fazit

Welche nun die besten Raspberry-Pi-Alternativen sind, hängt von vielen Faktoren ab – vor allem aber vom Einsatzzweck und dem Kenntnisstand des Nutzers bzw. der Nutzerin. Wer einen reinen Datenserver betreiben möchte, kann auch zu schwächeren, dafür günstigeren Raspberry-Pi-Alternativen greifen. In diese Kategorie fällt beispielsweise der Orange Pi. Für AI-Anwendungen sind hingegen Einplatinencomputer mit eigener Recheneinheit und hohen TOPS wie der Libre Computer Alta AI zu empfehlen.

Nicht zu vernachlässigen ist aber auch die Software-Seite: Nur wenn ausreichend Software unterstützt wird, kann die Hardware überhaupt ihr volles Potenzial ausschöpfen. Gerade in dieser Hinsicht erweist sich der Raspberry Pi – besonders für Einsteiger und Einsteigerinnen – immer noch als perfekter Allrounder. Eine große Community bietet darüber hinaus Anregungen und Hilfestellungen. Allerdings stellen ebenso preiswerte oder nur wenig teurere Alternativen zum Raspberry Pi sogar eine überlegene Hardware zur Verfügung.