Work-Life-Balance

Die moderne Arbeitswelt stellt viele Herausforderungen an die Arbeitnehmer. Während einige Karrieren ein entspanntes Zusammenwirken von Arbeit und Privatleben zulassen, verlangen viele andere berufliche Werdegänge deutliche Abstriche im Bereich von Freizeit und Familie. Zwar arbeiten Deutsche im Vergleich zu den Arbeitnehmern in anderen EU-Staaten durchschnittlich weniger Stunden pro Woche. Trotzdem nimmt das Verlangen nach einer gesunden Work-Life-Balance deutschlandweit immer mehr zu.

Laut der OECD sind die Deutschen mit die unzufriedensten Europäer, wenn es um das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Familie geht. Doch beschäftigen sich nicht nur immer mehr Arbeitnehmer mit dem Konzept der Work-Life-Balance. Mittlerweile setzen Unternehmen auch gezielt Maßnahmen um, um die Work-Life-Balance ihrer Mitarbeiter zu fördern. Das Ziel ist dabei, die Mitarbeiter nicht nur produktiver, sondern auch glücklicher und ausgeglichener zu machen.

Worum geht es bei der Work-Life-Balance?

Work-Life-Balance ist inzwischen mehr als nur ein wünschenswertes Konzept. Immer mehr Unternehmen setzen darauf, dass Ihre Arbeitnehmer im ‚Gleichgewicht‘ stehen, schließlich sind ausgewogene, glückliche Mitarbeiter motivierter und produktiver. Würgt ein Unternehmen – bewusst oder unbewusst – das Privatleben der Mitarbeiter zu stark ab, etwa durch zu viele Überstunden oder inhumanen Druck am Arbeitsplatz, führt das zwangsläufig zu Unzufriedenheit und Stress, die sich wiederum in Krankheiten, schlechterer Produktivität und Entfremdung vom Unternehmen äußern.

Work-Life-Balance bezeichnet im Idealzustand das Gleichgewicht zwischen dem Arbeitsleben und dem Privatleben eines Menschen. Work-Life-Balance ist ein Lebenskonzept, das das maximale Glück des Arbeitnehmers als Treibstoff für produktive und erfüllende Arbeit vorsieht und gleichermaßen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dafür in der Verantwortung sieht.

Die allgemeine Unzufriedenheit der Deutschen lässt erahnen, wie viel von der Work-Life-Balance noch Wunschdenken ist. Doch befindet sich die Arbeitswelt in einem langsamen Wandel, weil immer mehr Unternehmen offen für das Konzept einer gesunden Work-Life-Balance sind und diese auch gezielt fördern.

Sicher ist heute, dass alle Seiten von einer gesunden Work-Life-Balance profitieren. Unsere leistungsorientierte Gesellschaft missachtet aber allzu häufig die Bedeutung des Prinzips des ‚glücklichen Mitarbeiters‘, das in manchen Führungsetagen noch immer Verwirrung und Skepsis hervorruft. Das liegt am Wettbewerb, in dem jedes Rad im Getriebe funktionieren muss, um konkurrenzfähig zu bleiben, vor allem angesichts des sogenannten Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung. Was häufig nicht verstanden wird: Mitarbeiter sind keine Maschinen, die tagsüber unentwegt arbeiten und zuhause ihren Tank auffüllen. Menschen arbeiten in den meisten Fällen, um leben zu können, und nicht umgekehrt.

Eine gesunde Einstellung zur Work-Life-Balance fängt beim Arbeitgeber an, wenn dieser sich selbst nicht als oberste Instanz im Leben seiner Mitarbeiter sieht, sondern als zuverlässiger Begleiter, der ein gutes Leben ermöglicht. Hier wandern Unternehmen oft auf einem schmalen Grat; Führungsetagen tun sich nach wie vor schwer damit, die richtige Balance aus lebensfördernden Maßnahmen und Strenge am Arbeitsplatz zu finden. Oft steht die Frage im Raum: Wie viele Freiheiten kann ich meinen Mitarbeitern geben, wie viel Disziplin muss ich einfordern? Schließlich laufen zu ‚lockere‘ Unternehmen Gefahr, dass Mitarbeiter die Generosität ihres Arbeitsgebers zu sehr ausnutzen und die Freiheiten zu Undiszipliniertheit und Fahrlässigkeit führen.

Letzten Endes ist der Arbeitnehmer genauso in der Verantwortung für eine gute Work-Life-Balance, schließlich ist von einem Gleichgewicht die Rede und nicht von einer verminderten Bedeutung der Arbeit zugunsten eines lässigeren Lebensstils.

Auf der anderen Seite stehen die Unternehmen, deren Gegebenheiten sich allzu negativ auf das Privat- und Familienleben ihrer Mitarbeiter auswirken: Überstunden bedeuten weniger freie Zeit, Druck am Arbeitsplatz führt zu depressiven Verstimmungen selbst abseits des Büros. Dann bleibt die Arbeit allgegenwärtig und dringt schädlich ins Privatleben ein. Überlastung am Arbeitsplatz, depressive Erkrankungen und das Burn-out-Syndrom sind häufige Konsequenzen eines Wirtschaftssystems, in dem Wachstum immer noch die Grundmaxime ist und das persönliche Glück jedem Einzelnen selbst überlassen wird. Das Konzept der Work-Life-Balance will hier entscheidend einschreiten.

Ein starkes Gewicht in dieser Balance nimmt auch die Familie ein. Unter den Umständen der modernen Arbeitswelt läuft sie Gefahr, lediglich zur Begleiterscheinung einer erfolgreichen Karriere zu werden. Unternehmen stehen hier in der Verantwortung, ein gesundes Familienleben zu ermöglichen. Schließlich ist für viele Arbeitnehmer die Familie die wichtigste Stütze für ein glückliches Leben. Wird diese zugunsten des Berufslebens vernachlässigt, droht die gesamte Work-Life-Balance bedrohlich zu kippen.

Was gehört zu einer gesunden Work-Life-Balance?

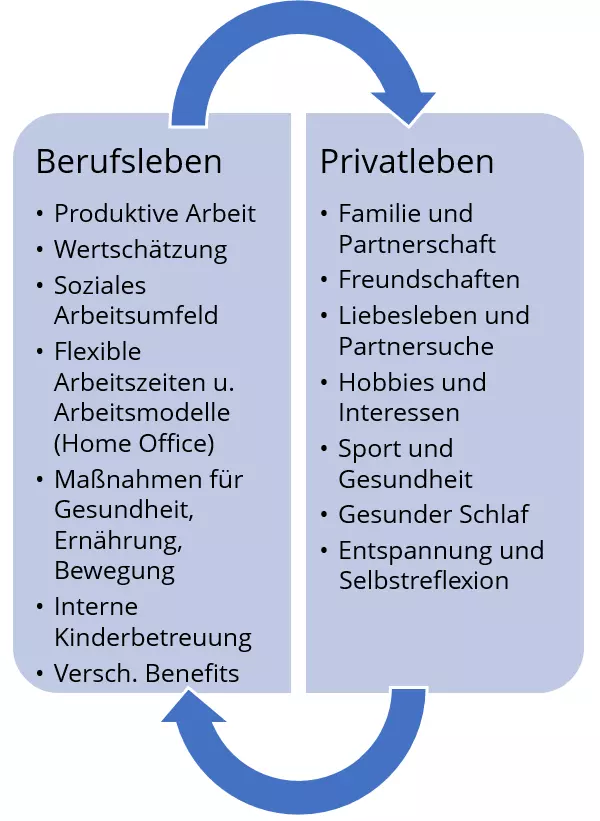

Zu einem gesunden Berufs- und Privatleben gehören viele wechselseitig wirkende Faktoren. Work-Life-Balance ist die Kunst, in beiden Bereichen möglichst viele dieser Faktoren umzusetzen, ohne woanders Schaden anzurichten. Dazu ist es wichtig zu wissen, was zu einem guten Berufsleben und einem guten Privatleben gehört und wie diese Punkte miteinander zusammenhängen.

Viele der im Folgenden genannten Faktoren können auch kategorienübergreifend zusammenwirken (z. B. vermengen sich häufig die Faktoren „Soziales Arbeitsumfeld“ im Berufsleben und „Freunde“ im Privatleben). Außerdem sollte klar sein, dass sich die Bedürfnisse in den jeweiligen Lebensbereichen individuell ausprägen. Während der eine Arbeitnehmer viel Wert auf Hobbies und persönliche Interessen legt, an der eigenen Familienplanung aber (noch) kein Interesse hat, reicht es dem anderen, für ein gesundes Privatleben genug Zeit mit der Familie verbringen zu können.

Wir geben ausdrücklich keine Anleitung für eine allgemeine Work-Life-Balance. Eine solche kann es schlicht nicht geben, weil Menschen zu unterschiedlich sind und viel zu verschiedene Bedürfnisse und Wertesysteme haben. Wir gehen jedoch von einem Arbeitnehmer aus, der ein grundsätzliches Interesse daran hat, Privat- und Berufsleben gleichermaßen gesund und ausgewogen zu führen.

Faktoren eines gesunden Berufslebens

Für eine gesunde Work-Life-Balance ist nicht nur das Verhältnis der beiden Seiten zueinander entscheidend, sondern auch die individuelle Qualität jeder Seite. Wenn ein Arbeitnehmer Probleme im Berufsleben in ein ansonsten ausgefülltes Privatleben verschleppt, leidet darunter das gesamte Gefüge. Andersherum können private Sorgen einen negativen Einfluss aufs Arbeitsleben haben. Ganz klar: Eine gute Work-Life-Balance wird nur dann erreicht, wenn bestimmte Rahmenbedingungen den Job zu einem Arbeitsplatz machen, der dem persönlichen Glück des Arbeitnehmers nicht im Wege steht. Idealerweise ist dieses Glück die Grundlage und das Ziel eines produktiven und gesunden Arbeitsverhältnisses.

Produktive Arbeit

Für viele Arbeitnehmer gehört zu einem gesunden Berufsleben, dass die eigene Arbeit sichtbare und wertvolle Ergebnisse bringt. ‚Produktiv arbeiten‘ heißt in diesem Sinne nicht die maximale Leistung zu Ungunsten anderer Faktoren, sondern das Maß an wertvoller Arbeit, das für den jeweiligen Arbeitnehmer optimal ist. Beispielsweise führt ein nicht zufriedenstellender Aufgabenkomplex dazu, dass ein Arbeitnehmer sich nicht mit seiner Arbeit identifiziert und ein Entfremdungsprozess stattfindet, der sich schließlich negativ auf viele Bereiche des Berufslebens auswirken kann.

Produktive Arbeit heißt also: Das richtige Maß an zufriedenstellender und erfüllender Arbeit. Der Arbeitgeber profitiert hier von einem hohen Grad an Motivation seitens des Arbeitnehmers – wenn er die richtigen Rahmenbedingungen für produktive Arbeit schafft. Im Gegensatz hat nicht zufriedenstellende Arbeit womöglich negative Konsequenzen für das Privatleben, wenn der Arbeitnehmer diese Unzufriedenheit ‚mit nach Hause nimmt‘. Work-Life-Balance hängt also ganz entscheidend von der individuellen Arbeitsqualität ab und ob der Arbeitnehmer zufrieden mit seiner eigenen Arbeit ist.

Wertschätzung der Arbeit

Hier ist vor allem der Arbeitgeber gefragt. Die meisten Arbeitnehmer brauchen ein Gefühl der Wertschätzung für Person und Arbeit, um sich mit dem Arbeitsplatz positiv zu identifizieren. Dazu gehören neben ideellen Belohnungen wie Lob auch reale Belohnungssysteme wie transparente Aufstiegschancen, fairer Lohn, Bonuszahlungen usw. Die meisten Arbeitnehmer wollen sich in ihrer Würde als die Menschen wahrgenommen und behandelt fühlen, die sie sind und sein möchten. Missachtet ein Unternehmen diesen Punkt, behandelt es die Arbeitnehmer wie Maschinen, die immer wieder das gleiche Produkt liefern sollen. ‚Wertschätzung der Arbeit‘ heißt schlicht, die Leistung des Arbeitnehmers anzuerkennen und entsprechend zu belohnen.

Ein besonders gefährliches Element, das die Zufriedenheit des Mitarbeiters schwer gefährdet, ist unkonstruktive Kritik an seiner Leistung. Die dadurch entstehende Existenzsorge und Verunsicherung zieht häufig in sämtliche Lebensbereiche des Arbeitsnehmers, der den so entstehenden Frust im Berufsleben nur noch schwer durch ein solides Privatleben kompensieren kann. Die Work-Life-Balance kann nur dann intakt sein, wenn sich der Arbeitnehmer mit würdig und wertschätzend behandelt fühlt. Ansonsten droht eine Abwärtsspirale aus Stress, Frust und Sorgen, die die ganze Balance gehörig ins Wanken bringt.

Soziales Arbeitsumfeld

Arbeitskollegen gelten häufig als die ‚zweite Familie‘, weil man mit diesen meist sehr viel Zeit verbringt. Umso wichtiger ist das soziale Gefüge des Arbeitsumfelds. Beziehungen zwischen Menschen sind zwar höchstkomplex und aufgrund vieler individueller Faktoren schwer zu beeinflussen. Trotzdem können Arbeitgeber mit den richtigen Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass der Arbeitsplatz ein Nährboden zwischenmenschlicher Beziehungen sein kann. Dazu gehören ein gesundes Zusammenwirken klarer Hierarchien bzw. Strukturen und sozialen Freiheiten, klare Regeln gegen antisoziale Faktoren wie Mobbing und Intoleranz, teambildende Maßnahmen, ein ‚offenes Büro‘ und vieles mehr.

Die richtigen Unternehmensstrukturen, eine positiv interpretierte Unternehmensphilosophie und eine aktiv gelebte Unternehmensverantwortung gegenüber den Mitarbeitern schaffen gute Grundlagen dafür, dass die Arbeitnehmer nicht nur mit reinen Kollegen, sondern auch mit Menschen zusammenarbeiten, in deren Gegenwart sie sich wohlfühlen. Ist ein Arbeitnehmer schlecht in das soziale Gefüge des Arbeitsplatzes integriert oder erfährt sogar Schikane bis hin zu Mobbing, kann das verheerende Folgen für Berufs- und Privatleben haben. Hier vermischen sich beide Felder intensiv; krankt das soziale Arbeitsumfeld, krankt auch der Arbeitnehmer und verschleppt seine Sorgen und Probleme in fast alle anderen Bereiche des Berufs- und Privatlebens.

Flexible Arbeitszeiten und -strukturen

Der Begriff Work-Life-Balance wird häufig als reines Zeitmanagement verstanden, allerdings schließt dieses nur einen Teil der gesunden Work-Life-Balance ein. Trotzdem ist die richtige Zeiteinteilung ganz wesentlich für das Gleichgewicht und schafft die Grundlage für viele andere Faktoren. Damit neben der Arbeit genug Zeit für das Privat- bzw. Familienleben bleibt, hat der Arbeitgeber einige Möglichkeiten. Zum einen wird die Praxis des Home-Office immer beliebter, vor allem für die sogenannten Schreibtischjobs. Dabei bietet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer an, während der Arbeitszeit zuhause zu bleiben und von dort aus zu arbeiten. Dafür ist meist nur ein funktionierender Computer mit Internetanbindung nötig.

Einige Vorteile von Home-Office sind:

- Der Arbeitnehmer hat mehr Freizeit, da er auf den Weg zur Arbeit verzichtet.

- Er kann möglicherweise entspannter arbeiten, weil bestimmte Gegebenheiten am Arbeitsplatz (Dresscode, Pausenzeiten, sozialer Druck, Lärm im Büro usw.) wegfallen.

- Eltern haben die Möglichkeit, mehr Zeit mit Partnern und/oder Kindern zu verbringen, solange sie der Arbeitstätigkeit ausreichend nachgehen.

Home-Office läuft aber auch immer Gefahr, für persönliche Zwecke ‚ausgenutzt‘ zu werden, weil der Arbeitnehmer der sozialen Kontrolle weitgehend entzogen ist. Vielen fällt es jedoch schwer, sich zuhause auf die Arbeit zu konzentrieren, daher ist Home-Office kein universelles Mittel für eine gute Work-Life-Balance.

Etwas einfacher ist es beim Thema flexible Arbeitszeiten. Je mehr Freiheiten der Arbeitnehmer hinsichtlich Start und Ende des Arbeitstages, Pausenzeiten und Einteilung der Wochenstunden genießt, umso besser kann er sein Arbeitsleben auf sein Privatleben abstimmen. An vielen Arbeitsplätzen ist das bereits der Fall, z. B. ist es häufig dem Arbeitnehmer selbst überlassen, wann er morgens am Arbeitsplatz erscheint und wann er wieder geht, solange er die vertraglich festgelegte Arbeitszeit leistet. Hierbei kann ein Rahmen gesetzt werden (z. B. „8 Stunden Arbeit zwischen 7 Uhr und 20 Uhr“), und je großzügiger dieser ausfällt, umso flexibler darf der Arbeitnehmer seine Arbeitszeit einteilen. Viele Arbeitgeber lockern diesen Rahmen freitags, damit der Arbeitnehmer früher ins Wochenende gehen kann, sofern er vorher seine festgelegte Stundenzahl geleistet hat.

In diesen (und den folgenden) Bereich fällt auch das Thema Erholung durch Schlaf (Ausführlicheres dazu unten). Da ausreichender Schlaf förderlich für die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit ist, können Arbeitgeber mit flexiblen Arbeitszeitmodellen nicht nur etwas für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun, sondern auch für die Qualität der Arbeitsergebnisse.

Maßnahmen für Gesundheit, Ernährung, Bewegung

Viele Tätigkeiten haben negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Arbeitnehmer. Dem kann der Arbeitgeber mit bestimmten Maßnahmen entgegensteuern. Für Schreibtischjobs empfehlen sich neben einer rückenfreundlichen Einrichtung (gute Stühle, höhenverstellbare Schreibtische, optionale Stehtische usw.) Angebote wie Sportkurse und aufklärende Gesundheitsschulungen (Rückenschulen, Yoga-Kurse usw.).

Die gesunde Ernährung liegt hauptsächlich in der individuellen Verantwortung jedes Arbeitnehmers. Trotzdem hat der Arbeitgeber mehrere Möglichkeiten, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Verfügt ein Arbeitsplatz über eine Kantine, sollte diese im Idealfall ein entsprechend breit gefächertes Angebot (vegetarisch, vegan, glutenfrei usw.) haben und auch bei den Inhalts- und Zusatzstoffen für Transparenz sorgen. Darüber hinaus sind regelmäßige Obstlieferungen und ausreichend bereitgestellte Trinkwasseranlagen (‚Water Cooler‘, Sprudelmaschine o. ä.) weitere beliebte Maßnahmen, etwas für die Gesundheit der Arbeitnehmer zu tun.

Interne Kinderbetreuung

Arbeitnehmer haben häufig Schwierigkeiten damit, genug Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Ebenso stellt die Suche nach Kindertagesstätten berufstätige Eltern vor Herausforderungen. Die Folge ist, dass Kinder die Work-Life-Balance erheblich aus den Fugen bringen können. Zum einen gibt es diejenigen Elternteile, die zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen, weil der eigene Job zu viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Auf der anderen Seite gibt es Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Verpflichtung als Eltern schlechtere Leistungen bringen und gehäuft Fehlzeiten ansammeln.

Ein Firmenkindergarten ist eine geeignete Maßnahme, um Berufs- und Privatleben der Mitarbeiter mit Kindern in Einklang zu bringen. Eltern und Nachwuchs befinden sich so in einer verlässlichen Reichweite voneinander. Sorgt der Arbeitgeber für entsprechendes Personal und Räumlichkeiten, kann die so geschaffene familiäre Atmosphäre am Arbeitsplatz durchaus inspirierend sein. Generell ist die interne Kinderbetreuung eine effektive Methode, dem Arbeitnehmer das Managen seiner Work-Life-Balance zu erleichtern.

Sonstige Benefits

Zusatzleistungen des Arbeitgebers, sogenannte Benefits, wirken ebenso positiv auf die Work-Life-Balance des Arbeitnehmers. Zum einen löst eine betriebliche Altersvorsorge einen Teil der Frage, wie das Leben im Alter finanziert werden soll. Beliebt ist auch das sogenannte Firmenticket, mit dem der Arbeitnehmer den öffentlichen Nahverkehr ohne eigene Unkosten nutzt.

Nicht unterschätzen sollten Arbeitgeber zudem die positive Wirkung einer gelebten Unternehmensverantwortung. Nimmt ein Unternehmen seine Verantwortung gegenüber Gesellschaft, Umwelt und seinen Mitarbeitern ernst, führt das meist zu einer besseren Identifikation mit dem Arbeitgeber. Im Wissen, für ein ‚gutes Unternehmen‘ zu arbeiten, ist der Arbeitnehmer auch eher gewillt, Leistung zu bringen. Beliebt sind in diesem Zusammenhang auch Freistellungstage, an denen Mitarbeiter freiwillig an wohltätigen Veranstaltungen teilnehmen dürfen.

Faktoren eines gesunden Privatlebens

Was zu einem gesunden Privatleben gehört, ist individuell höchst unterschiedlich. Schließlich versteht jeder Mensch unter dem persönlichen privaten Glück etwas anderes. Dennoch lassen sich bestimmte Faktoren definieren, die im Privatleben der meisten Menschen eine wichtige Rolle spielen. Verläuft ein Teil des Privatlebens unerfreulich, hat das oft direkte Konsequenzen für das Arbeitsleben. Manche Arbeitnehmer haben die Fähigkeit, ein unerfülltes Privatleben mit einem erfolgreichen Berufsleben zu kompensieren. Allerdings gilt wohl für die meisten Menschen: Eine gute Work-Life-Balance fängt in der Freizeit an.

Familie und Partnerschaft

Die Familie ist für viele Menschen die wichtigste Stütze eines glücklichen Lebens. Für viele Arbeitnehmer definiert sich der Feierabend durch die anschließende Zeit mit der Familie bzw. dem Partner. Verläuft diese Zeit stressig, bekommt der Arbeitnehmer nicht die gewünschte Erholung und es entwickelt sich ein Teufelskreis aus Arbeit und ‚Arbeit nach der Arbeit‘, der schließlich die komplette Work-Life-Balance durcheinanderwerfen kann. In Extremfällen machen Arbeitnehmer extra Überstunden, um später nach Hause zu kommen. Das geht natürlich auch andersherum, wenn der Arbeitnehmer sich zu viele Freiheiten für die Familie nimmt und dadurch den Job gefährdet.

Was zu einem guten Familienleben und zu einer guten Partnerschaft gehört, können wir an dieser Stelle nicht ausführen. Dennoch gilt: Das persönliche Glück vieler Arbeitnehmer ist im starken Rückhalt der Familie begründet. Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber haben viele Möglichkeiten, gute Rahmenbedingungen für ein ausgefülltes Familienleben zu schaffen.

Freundschaften

Vielen Arbeitnehmern fällt es (vor allem mit zunehmendem Alter) schwer, neben dem Beruf Freundschaften zu pflegen. Dass Treffen mit Freunden immer schwieriger werden, hat vielerlei Gründe. Zum einen sind viele Arbeitnehmer nach der Arbeit schlicht zu erschöpft für soziale Aktivitäten, sodass Freundschaften unter schwierigen Arbeitsbedingungen leiden können. Zum anderen führt ein Vollzeitjob häufig zu Terminproblemen, vor allem wenn die Familie ein weiterer Faktor ist.

Außerdem tendieren viele Arbeitnehmer dazu, ihre Kollegen zu den neuen sozialen Ankerpunkten zu machen, die vorher von externen Freunden ausgefüllt wurden. Das führt zwar zu einem insgesamt angenehmeren Arbeitsumfeld, allerdings laufen Freundschaften unter Kollegen Gefahr, zu sehr durch den Job definiert zu werden. Oft hören diese Freundschaften auf, wenn das Arbeitsverhältnis endet. Hat der Arbeitnehmer dann seine externen Freundschaften nur unzureichend gepflegt, droht ihm eine soziale Isolation.

Privates Glück, das die Work-Life-Balance ins Gleichgewicht bringt, entsteht häufig dadurch, dass langjährige Freunde Ankerpunkte abseits des Berufs bilden. So fühlt sich der Mensch auch nicht auf den bloßen Arbeitsplatz reduziert. Externe Freunde sind für das eigene Wohlergehen deshalb so wichtig, weil sie – etwas zugespitzt formuliert – einen Zugang zur Welt außerhalb des Arbeitsplatzes ermöglichen. Hier liegt ein wesentlicher Teil des Konzepts der Work-Life-Balance begründet, weswegen man den Faktor Freundschaften niemals unterschätzen sollte.

Liebesleben und Partnersuche

Dieser Faktor bezieht sich eher auf Arbeitnehmer, die Singles sind. Ein stressiger Job, der womöglich viele Überstunden fordert und erschöpfend ist, kann einen negativen Einfluss auf die Partnersuche haben. Das wiederum schadet durchaus dem Privatleben und verschiebt die Work-Life-Balance erheblich, wenn Arbeitnehmer die Einsamkeit und (sexuelle) Frustration, die eine erfolglose Partnersuche typischerweise mit sich bringt, nicht bewältigen.

Der Faktor Liebesleben ähnelt in seiner Tragweite den Faktoren Familie und Freunde. Nimmt das Arbeitsleben einen zu großen Platz im Leben des Arbeitnehmers ein und gefährdet dadurch Partnersuche und Familienplanung, hat das womöglich Konsequenzen für das seelische Wohlbefinden. In extremen Fällen drohen depressive Verstimmungen bis hin zu ernsthaften Erkrankungen. Angestaute Frustration kann sich auch am Arbeitsplatz entladen, etwa sobald der Arbeitnehmer seine Partnersuche (auch notgedrungen) am Arbeitsplatz selbst betreibt. Dann nimmt möglicherweise das soziale Gefüge im Betrieb Schaden.

Dass soziale Kontakte unter Kollegen auch zu intimen Beziehungen führen, kann ein Arbeitgeber nicht verhindern. Hier liegt es wesentlich in der Verantwortung der betreffenden Mitarbeiter, Arbeitsverhältnis und privates Verhältnis auseinanderzuhalten und in Einklang zu bringen. Generell empfiehlt es sich, den Arbeitgeber über das Verhältnis zu informieren, eine Pflicht hierzu besteht aber nicht.

Hobbies und Interessen

Viele Arbeitnehmer haben Hobbies und Interessen, denen sie neben dem Job weiterhin nachgehen möchten. Viele Arbeitsplätze erschweren dies jedoch erheblich. Hobbies, die festen Zeitplänen folgen, können durch unflexible Arbeitszeiten unmöglich werden. Ebenso hat ein belastender Job häufig die Wirkung, dass der Arbeitnehmer nach Feierabend keine Kraft mehr hat, seinen Interessen oder Hobbies zu folgen. Hier steht die individuelle Selbstverwirklichung in der Freizeit auf dem Spiel – das Privatleben macht Platz für das fordernde Arbeitsleben. Die Work-Life-Balance leidet darunter spürbar.

Neben flexibleren Arbeitszeiten hat der Arbeitgeber mehrere Möglichkeiten, die individuellen Interessen seiner Mitarbeiter zu würdigen. Betriebsinterne soziale Netzwerke sind beliebte Plattformen für den Austausch von Interessen. So können sich Mitarbeiter vernetzen und zu gemeinsamen Aktivitäten verabreden. Hobbies und Interessen mit Kollegen zu teilen hat zwei entscheidende Vorteile: Erstens ist die Freizeitplanung meist sehr ähnlich, wodurch seltener Kollisionen entstehen. Zweitens verstärkt dies das soziale Gefüge am Arbeitsplatz, weil gemeinsame Interessen gute Ankerpunkte für menschliche Beziehungen sind. Zu beachten ist jedoch auch das oben Gesagte zum Thema „Freundschaften“.

Sport und Gesundheit

Das Thema Gesundheit greift in alle Lebensbereiche eines Menschen und ist deshalb für die Work-Life-Balance von zentraler Bedeutung. Im Grunde haben fast alle Faktoren – ob nun soziale, persönliche, familiäre, psychische oder physische – hiermit zu tun. Sport spielt nachweislich für die körperliche und geistige Gesundheit eine wesentliche Rolle.

Viele Arbeitnehmer brauchen Ausgleich durch Bewegung, vor allem wenn sie das Berufsleben zum Großteil sitzend verbringen. Besonders bei Schreibtischjobs ist es wichtig, sich mehrmals pro Woche mindestens eine halbe Stunde sportlich zu betätigen. Aber auch über den Arbeitstag verteilt empfiehlt sich für jede Stunde, die man sitzend verbringt, mindestens fünf Minuten auf den Beinen zu sein. Die körperliche Fitness ist vielen wichtig, weshalb der sportlichen Aktivität in der Freizeit eine hohe Bedeutung zukommt.

Unternehmen können außer für gesündere Arbeitsplatzbedingungen (s. o.) auch für den sportlichen Ausgleich ihrer Mitarbeiter sorgen. Mögliche Angebote sind Freizeitevents wie Firmenläufe oder Fußballturniere oder auch Ermäßigungen bei Fitnessstudios. Letztlich liegt es aber in der Eigenverantwortung jedes Arbeitnehmers, ob und inwieweit er solche Angebote wahrnehmen möchte.

Immens wichtig ist schließlich, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber verantwortungsbewusst mit dem Thema Gesundheit umgehen. Dazu gehört einerseits, dass die Mitarbeiter auch in ihrer privaten Freizeit auf ihre Gesundheit achten, andererseits, dass der Arbeitgeber Verständnis für kranke Mitarbeiter aufbringt und sich in gewissem Maß kulant zeigt, was Fehltage oder auch Arzttermine während der Arbeitszeit betrifft. Dies kann verhindern, dass ein erkrankter Mitarbeiter in eine gefährliche Abwärtsspirale gerät.

Schlaf

Ein oft unterschätzter Faktor für das allgemeine Wohlbefinden ist ein gesunder Schlafrhythmus. Zu wenig Schlaf führt in der Regel zu schlechteren Leistungen, Stimmungsschwankungen, erhöhter körperlicher Anfälligkeit und vielen anderen Risiken. Oftmals lässt sich anhand des Schlafs, den ein Mensch hat, ablesen, wie ausgewogen seine Work-Life-Balance ist. Daher verwundert es nicht, dass viele Psychologen und Ärzte im gesunden Schlaf einen Schlüsselfaktor fürs glücklichen Leben ausmachen.

Schlaf ist eine wertvolle Ressource, an der Arbeitnehmer allzu oft sparen (müssen). Wer nach einem langen Arbeitstag noch Freizeitaktivitäten geplant hat, verzichtet häufig auf einige Stunden Schlaf. Die mögliche Folge: Die Work-Life-Balance gerät aus den Fugen.

Wie wichtig ein gesunder Schlaf für die Produktivität am Arbeitsplatz ist, beantwortet Prof. James Gangwisch von der Universität Columbia. In seiner Studie zum Thema Schlaf in Bezug auf die Work-Life-Balance stellt Gangwisch fest, dass vor allem flexible Arbeitsstunden ein geeignetes Mittel sind, um den gesunden Schlaf der Mitarbeiter zu fördern. Insbesondere großzügige Regelungen für den Arbeitsbeginn morgens erlauben dem Arbeitnehmer, seine Schlafzeit nach seinen Bedürfnissen auszurichten. Die nachweislich daraus resultierende Steigerung der Leistungsfähigkeit sei dann auch von Vorteil für den Arbeitgeber.

Zugleich warnt Gangwisch jedoch vor zu viel Narrenfreiheit, weil der Arbeitnehmer dann seine Flexibilität häufiger überstrapaziere und keinen Rhythmus in seinen Tag-Nacht-Zyklus bekomme. Es gilt also, ein Arbeitszeitensystem zu vereinbaren, das flexibel und verbindlich genug für alle ist.

Gesunder Schlaf ist ein überaus komplexes Thema und nicht allein mit einem passenden Arbeitszeitensystem zu klären. Schließlich können fast alle Faktoren im Berufs- und Privatleben positive wie negative Auswirkungen auf den Schlaf haben. Viele Menschen können aufgrund bestehender Sorgen schlecht einschlafen, andere sind durch den Stress im Privatleben nie in der Lage, ruhigen Schlaf zu finden. Neben den individuellen körperlich-geistigen Faktoren wie Ernährung, Bewegung und seelische Gesundheit spielen Einflüsse wie der Wohnort, Lärm und das Wetter eine nicht zu unterschätzende Rolle für Art und Dauer der Ruhephasen.

Entspannung und Selbstreflexion

Dieser Faktor ist stark abhängig davon, was der Einzelne jeweils unter Entspannung versteht und wie viel er davon braucht. Viele Menschen haben ein gesundes Berufs- und Privatleben, kommen aber trotzdem nie zur Ruhe. Ihr Leben folgt häufig dem immer gleichen Ablauf: morgens zur Arbeit, mittags mit Kollegen essen gehen, nach Feierabend zur Familie, Zeit mit dem Partner und/oder den Kindern verbringen, etwas Sport machen, ins Bett gehen. Was sich nach einer guten Work-Life-Balance anhört, fühlt sich für das Individuum oft nur noch oberflächlich an. Denn wann hat der Mensch Zeit für sich selbst?

Die Fähigkeit zur Selbstreflexion muss ein Mensch immer wieder pflegen und auffrischen. Im Kern geht es darum, den eigenen Kompass zu behalten, mit dem man durchs Leben geht. Dabei spielen vielfältige Fragen rund um Selbstverwirklichung, Sinnerfüllung und die eigenen Wünsche eine Rolle: Bin ich wirklich da, wo ich sein will? Was sind meine Träume und Ziele? Was habe ich schon erreicht? Wovor habe ich Angst? Was hilft mir, zufriedener zu werden?

Viele Menschen finden diese wichtige Zeit für sich in den Hobbies und Interessen, durch die sie sich definieren. Manche können beim Sport ‚in sich gehen‘, während andere dazu gewisse Orte bevorzugen, an denen sie ‚abschalten‘ können. In diesem Zusammenhang wird die Meditation eine immer beliebtere spirituelle Praxis, denn sie soll dazu dienen, den Geist zu sammeln und über wichtige Fragen des Lebens nachzudenken.

Work-Life-Balance heißt also nicht nur, den richtigen Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben zu finden, sondern auch, diesen regelmäßig zu reflektieren und zu hinterfragen. Doch auch hierbei kommt es auf das richtige Maß an: Wer versucht, eine gute Work-Life-Balance mehr zu erarbeiten als zu leben, verfehlt größtenteils den Sinn hinter dem Konzept.

So fördern Unternehmen eine gesunde Work-Life-Balance

Das Konzept der Work-Life-Balance sieht den Erfolg eines Unternehmens zu einem großen Teil in der Zufriedenheit und Produktivität der Mitarbeiter begründet. Immer mehr Arbeitgeber beschäftigen sich deshalb mit geeigneten Strategien, diese ‚weichen‘ Faktoren zu fördern. Häufig obliegt die Planung und Umsetzung solcher Strategien dem Personalmanagement bzw. der Human-Resources-Abteilung. Das Verantwortungsbewusstsein und Selbstverständnis eines Unternehmens kann hierbei die Richtung vorgeben.

Unter den modernen Begriff Corporate Social Responsibility (CSR) fällt eine ganze Bandbreite an Faktoren, vom umweltschonenden Betrieb über die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und dem Wettbewerb bis hin zur sozialen Verpflichtung gegenüber jedem einzelnen Mitarbeiter. CSR beschreibt somit den ‚moralischen Kompass‘ eines Unternehmens. Ist dieser falsch ausgerichtet, leiden darunter häufig die schwächeren Glieder – und nicht zuletzt deren Work-Life-Balance.

In der folgenden Übersicht finden Sie beliebte Maßnahmen, mit denen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern eine gesunde Work-Life-Balance ermöglichen.

| Maßnahme | Erklärung |

| Flexible Arbeitszeiten | Mitarbeiter können ihren Tagesrhythmus nach ihren individuellen Bedürfnissen gestalten und haben mehr Freiheiten hinsichtlich Freizeit, Familie, Nachtruhe usw. |

| Home-Office | Viele Arbeiten lassen sich auch zuhause oder abseits des Arbeitsplatzes erledigen. Home-Office erlaubt Mitarbeitern, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und sich auch unter der Woche besser zu erholen. Außerdem bleibt mehr Freizeit, weil der Arbeitsweg wegfällt. Home-Office lockert auch die Fünf-Tage-Woche und bringt mehr Abwechslung ins Berufsleben. Der Arbeitgeber spart zudem Geld, wenn der Arbeitsplatz einen Tag ungenutzt bleibt. |

| Gesunde Nahrungsangebote | Kantinen bieten im Idealfall für jeden Mitarbeiter eine passende Mahlzeit an und sind möglichst transparent, was Inhaltsstoffe und Zusammenstellung der Speisen angeht. Darüber hinaus hat die kostenlose Lieferung von Obst und Getränken einen positiven Einfluss auf die Gesundheit der Mitarbeiter, die ein wesentlicher Faktor der Work-Life-Balance ist. |

| Gesunder Arbeitsplatz | Ein gesunder Körper ist wichtig, um die Work-Life-Balance zu erreichen. Vor allem bei Bürojobs liegt es am Arbeitgeber, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Mitarbeiter gesund bleiben. Dazu gehören ergonomische Bürostühle, höhenverstellbare Schreibtische, Steharbeitsplätze und Arbeitsabläufe, die zur Bewegung animieren. Weitere Faktoren sind ausreichende Beleuchtung, Lärmschutz und gute klimatische Bedingungen. Außerdem sollte das Betriebsklima den Mitarbeitern niemals das Gefühl vermitteln, sie dürften nicht aufstehen und z. B. Dehn- und Streckübungen machen. Betriebsinterne Schulungen, etwa zur richtigen Sitzposition, sind weitere unterstützende Maßnahmen. |

| Betriebsinterne Kinderbetreuung | Ein Betriebskindergarten entlastet Arbeitnehmer mit Kindern, indem er einerseits die logistisch aufwendige (und mancherorts schwer zu findende) Betreuung in Kindertagesstätten überflüssig macht und andererseits Berufs- und Familienleben erlaubt, sich zu überkreuzen. Arbeitnehmer können mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und verzichten so womöglich auf eine längere Eltern- oder Teilzeit, was sowohl die Gefahr eines Karriereknicks als auch die Personalfluktuation mindert. |

| Fitness-Angebote | Rückenschule, Yoga-Sessions, Sport-Events und viele andere Maßnahmen fördern aktiv die Gesundheit der Mitarbeiter. Gleichzeitig sorgen viele dieser Angebote für ein besseres Betriebsklima, indem sie die Mitarbeiter gemeinsam aktiv werden lassen. |

| Angebote zur Stressbewältigung | In der heutigen leistungsorientierten Gesellschaft ist die Fähigkeit der Stressbewältigung immens wichtig. Der Arbeitgeber punktet hier mit Angeboten wie Schulungen zu Meditation und autogenem Training, Zeitmanagementkursen usw. Insgesamt ist es jedoch wichtig, den Stresspegel der Mitarbeiter möglichst gering zu halten, wofür alle Maßnahmen in dieser Übersicht zusammenspielen. |

| Betriebliche Altersvorsorge | Eine betriebliche Altersvorsorge kann Mitarbeiter enorm entlasten, da sie zumindest ein Teil der Sorge um den Lebensunterhalt im Alter nimmt. Zukunftsängste können hemmen; je weniger den Menschen belasten, desto besser kann er sich auf die Gegenwart konzentrieren und das leisten, wozu er fähig ist. |

| Sabbaticals | Die Möglichkeit, unbezahlte Langzeiturlaube (Sabbaticals) zu nehmen, wirkt bei manchen Mitarbeitern wahre Wunder. Wenn es das Personalmanagement zulässt, für eine gewisse Zeit auf einen Mitarbeiter zu verzichten, sind Sabbaticals eine effektive Methode, dem Berufsleben für eine Zeit zu entfliehen und sich aufs Privatleben zu konzentrieren. Ein entstandenes Ungleichgewicht wird dabei oftmals ausgeglichen, und der Mitarbeiter kehrt gestärkt und motiviert zurück. Belastende Lebensumstände wie etwa Trauerfälle lassen sich durch Sabbaticals besser bewältigen. Die Methode ist auch beliebt, um Mitarbeitern eine Pause zu geben, denen ein Burn-out droht. |

| Konstruktives Feedback | Wertschätzung am Arbeitsplatz zu erfahren ist leider nicht selbstverständlich, hat aber einen immensen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Motivation des Mitarbeiters. Gute Arbeit will gewürdigt werden; ebenso sollte schlechten Leistungen mit konstruktiver Kritik begegnet werden, die respektvoll kommuniziert wird. Maßnahmen wie Feedback-Gespräche in regelmäßigen Intervallen sind gute Möglichkeiten, dem Mitarbeiter regelmäßig Wertschätzung entgegenzubringen. Überdies können Mitarbeiter selbst ihre Ziele formulieren, die anschließend gemeinsam erarbeitet werden. So weiß der Arbeitnehmer genau, was von ihm erwartet wird. |

| Transparente Aufstiegsmöglichkeiten | Viele Mitarbeiter frustrieren Jobs, die in einer ‚Sackgasse‘ enden und keine Aufstiegsmöglichkeiten zulassen. Work-Life-Balance heißt eben nicht die alleinige Fokussierung auf ein glückliches Privatleben neben dem Job, sondern auch eine zufriedenstellende Karriere neben dem Privatleben. Wenn ein Mitarbeiter über seine Möglichkeiten Bescheid weiß und Gelegenheiten bekommt, in der Karriereleiter aufzusteigen, führt dies zumeist zu besseren Leistungen und zu einer stärkeren Identifikation mit dem Arbeitgeber. |

| Weiterbildungsmöglichkeiten | Das Bestreben nach mehr Wissen und mehr Fähigkeiten bleibt den meisten Menschen ein Leben lang erhalten. Ein erfolgreiches Berufsleben definiert sich auch über die ständige Erweiterung der eigenen Kompetenzen, die wiederum einen beruflichen Aufstieg ermöglichen. Der Arbeitgeber kann hier mit Schulungen, Zusatzqualifikationen und Möglichkeiten eines berufsbegleitenden Studiums die Fortbildung seiner Mitarbeiter aktiv unterstützen. |

Kritik am Work-Life-Balance-Modell

Obwohl das Modell der Work-Life-Balance als allgemein anerkannt gilt und immer mehr Unternehmen auf entsprechende Maßnahmen zu deren Förderung zurückgreifen, gibt es auch einige Stimmen, die das Konzept als problematisch ansehen.

Eine häufige Kritik bezeichnet die Work-Life-Balance als Mythos. Es handle sich um einen Idealzustand, der praktisch nicht zu erreichen sei, weil das Leben nicht planbar sei. Die Vorstellung der Work-Life-Balance missachte demnach die chaotische Natur des Lebens, die durch sorgfältige Planung schlicht nicht unter Kontrolle zu bringen sei. Das Modell ignoriere außerdem wichtige Fähigkeiten wie Anpassungsfähigkeit und Improvisation. Gleichzeitig versuche es, dem Menschen ein ‚Life-Management‘ vorzuschreiben, das in dieser Form unmöglich sei. Durch die übertriebene Sorgfalt bei der Lebensplanung entstehe ironischerweise nur noch mehr Stress.

Ein weiterer Kritikpunkt setzt am Begriff „Work-Life-Balance“ selbst an. Dieser suggeriere, dass Arbeit und Leben zwei entgegengesetzte Bereiche seien. Kritiker des Modells argumentieren, dass diese Trennung nicht korrekt sei, weil man ja auch lebe, wenn man arbeite. Für viele Menschen genüge die Arbeit auch als ‚Leben‘ – das Konzept der Work-Life-Balance ziehe also eine Grenze, die es so nicht gebe.

Im Zuge dessen verunglimpfe das Modell das Berufsleben als Gegner des Privatlebens, obwohl man diese Trennung gar nicht vornehmen müsse. Unzufriedenheit mit der Arbeit an sich lasse sich auch nicht durch das Streben nach einer Work-Life-Balance beheben; ein Wechsel des Arbeitsplatzes sei vielmehr ein geeignetes Mittel. Als Alternative wird heute häufig der Begriff Work-Life-Integration verwendet, der eine ideelle Verschmelzung von Berufs- und Privatleben vorsieht, statt beide Bereiche voneinander zu trennen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Idee der Work-Life-Effectiveness.

Viele Kritiker bemängeln außerdem die Priorisierung der ‚Ausgeglichenheit‘ im Modell. Der Mensch sei von Natur aus unausgeglichen, was keinesfalls das persönliche Unglück des Menschen nach sich ziehe. Vielen Menschen genüge ein erfolgreiches Berufsleben, um glücklich und produktiv zu sein; viele Arbeitnehmer schöpften sogar mehr Kraft aus einer inneren Unruhe, die sie zu immer besserer Leistungen antreibt. Zudem teilten viele Menschen ihr Leben in Abschnitte ein, in denen sie sich entweder mehr auf das Berufs- oder auf das Privatleben konzentrierten. Work-Life-Balance sehe aber einen idealen Allgemeinzustand vor, den man nicht umfassend für alle Menschen anwenden dürfe und könne.

Weitere Kritik richtet sich gegen einzelne Maßnahmen der Work-Life-Balance-Bestrebungen. Flexible Arbeitszeiten eigneten sich demnach nicht für jeden Arbeitnehmer; so habe ein strikt geplanter Arbeitstag auch etliche Vorteile, von Planungssicherheit bis zu gesünderem Schlaf (wobei es beim Thema Schlaf viele wissenschaftliche Unklarheiten gibt). Einrichtungen wie betriebliche Kindertagesstätten seien zudem häufig ein zusätzliches Stresselement am Arbeitsplatz, schließlich erholten sich viele Arbeitnehmer auf der Arbeit von der Familie.

Viele Maßnahmen werden pauschal als scheinheilig bezeichnet; so bedeute es noch keine Work-Life-Balance, frisches Obst und flexible Arbeitszeiten anzubieten und sich damit zu gefallen. Kritiker der Work-Life-Balance appellieren lieber an eine positiv gelebte soziale Unternehmensverantwortung, die gesunde Rahmenbedingungen für gute Arbeit schaffe. Ein Konzept wie Work-Life-Balance sei dann überflüssig und allenfalls ein nichtssagendes Buzzword.

Übersicht: Die Vorteile einer gesunden Work-Life-Balance

Das Konzept der Work-Life-Balance sieht vor, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen profitieren. Das Modell muss dabei für jeden Menschen individuell betrachtet werden. Dennoch lassen sich einige allgemeine Vorteile für beide Parteien identifizieren, die sich in der Praxis vielerorts als solche erwiesen haben. In der folgenden Übersicht stellen wir die gegenseitige Wechselwirkung einer gesunden Work-Life-Balance vor.

| Vorteile für den Arbeitnehmer | Vorteile für den Arbeitgeber |

| Dem Privatleben und persönlichen Glück wird mehr Bedeutung zugemessen … | … sodass der Arbeitnehmer erholter, ausgeglichener und zufriedener arbeitet. |

| Flexiblere Arbeitszeiten ermöglichen eine bessere Organisation des Privatlebens … | … was auch die Arbeitszeit des einzelnen Arbeitnehmers effektiver macht. |

| Work-Life-Balance ermöglicht einen gesünderen Lebensstil … | … und gesunde Mitarbeiter sind produktiver, inspirierter und zufriedener. |

| Home-Office hat einen positiven Einfluss, vor allem auf das Familienleben … | … und der Arbeitgeber spart Geld und andere Ressourcen, wenn der Arbeitnehmer teilweise keinen Arbeitsplatz vor Ort beansprucht. |

| Soziale Events erleichtern das Zusammenwirken von Berufs- und Privatleben … | … und diese Events haben als teambildende Maßnahmen eine doppelte Wirkung. |

| Fitness-Angebote und Weiterbildungen fördern den Arbeitnehmer als Person … | … und auch das führt zu einer höheren Produktivität und Motivation am Arbeitsplatz. |

| Betriebsinterne Kinderbetreuung hilft dabei, Berufs- und Familienleben im Einklang zu halten … | … und Eltern haben die Möglichkeit, nach der Geburt ihres Kindes früher und sorgenfreier an den Arbeitsplatz zurückzukehren. |

| Eine gesundheitsfreundliche Gestaltung des Arbeitsplatzes und verschiedene Benefits erhöhen die Qualität der Arbeit … | … und wenn die Mitarbeiter gerne im Unternehmen arbeiten, zahlen sie das mit Leistung zurück. |

| Konstruktives Feedback und transparente Aufstiegschancen regeln das Berufsleben und sorgen für Entlastung im Privatleben … | … und der Arbeitgeber kann den Mitarbeiter deutlich besser einschätzen und sowohl Lob als auch Kritik effizient kommunizieren. |

| Sabbaticals ermöglichen dem Arbeitnehmer, eine in die Schieflage geratene Work-Life-Balance geradezurücken, ohne einen Karriereknick zu riskieren … | … wodurch man Leistungsträger langfristig bindet, das Risiko eines Burn-outs verringert und die Identifikation mit dem Arbeitgeber stärkt. |